di Paolo Mieli

di Paolo Mieli

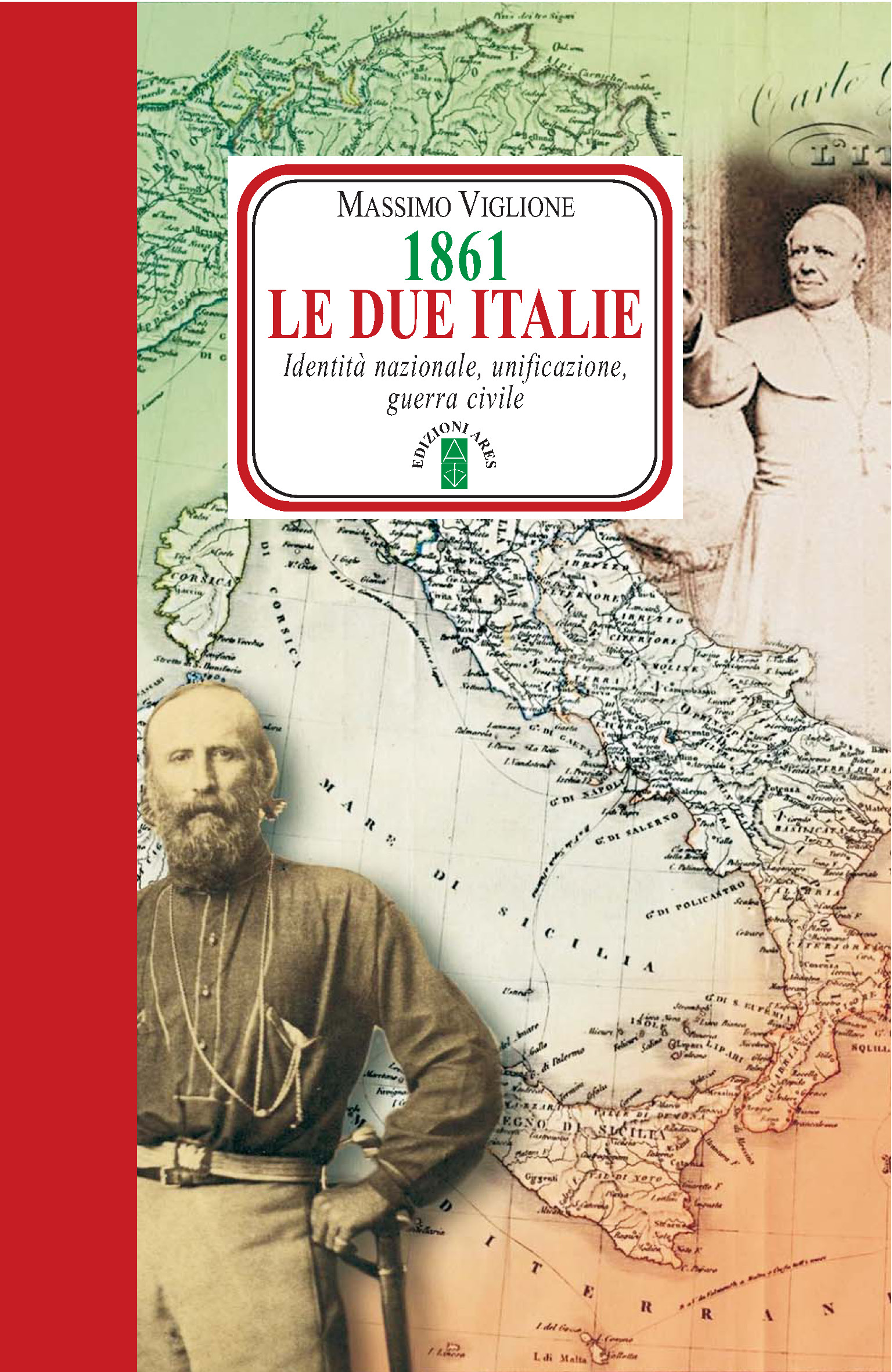

Per questo motivo - al di là delle obiezioni che si possono muovere e che faremo anche in questa sede - va salutata con favore la pubblicazione di 1861. Le due Italie. Identità nazionale, unificazione, guerra civile di Massimo Viglione, che le edizioni Ares si accingono a mandare in libreria tra qualche giorno. Sono vent'anni che Viglione si occupa di questi temi dedicandosi - con un'ottica da cattolico tradizionalista - da principio a La Rivoluzione francese nella storiografia italiana dal 1790 al 1870 (Coletti) e in seguito alle «insorgenze», cioè alle rivolte antinapoleoniche negli anni 1796-1815 (Rivolte dimenticate, recita il titolo di un suo testo pubblicato nel 1999 da Città Nuova). Stavolta il libro di Viglione è un utile manuale delle contestazioni al Risorgimento e ai primi decenni dell'Italia unita. Contestazioni non nuove, ripetute anche nel recente volumetto del cardinale (in pensione) Giacomo Biffi, L'Unità d'Italia. Centocinquant'anni 1861-2011 (Cantagalli). Il testo di Viglione è pieno, però, di riconoscimenti a storici di formazione molto diversa dalla sua. Il che si segnala come un gesto inedito e cavalleresco, atto a favorire un confronto civile.

Punto di partenza del libro è che «mai l'Italia fu amministrativamente e politicamente unita dalla preistoria al 1861 (anche nei secoli romani non si può parlare di "unità" nel senso moderno del concetto), ma sempre fu unita nella sua universalità». Ancora a metà del XIX secolo, quello che oggi è il nostro territorio nazionale «era sempre stato abitato non da un popolo etnicamente unitario, ma da un insieme di popolazioni, unite tra loro esclusivamente dall'elemento religioso e dalla memoria - più o meno pregnante - dell'eredità di Roma imperiale e della sua civiltà». Per mille e cinquecento anni, dalla fine dell'Impero Romano, aveva scritto Aldo Schiavone (Italiani senza Italia, Einaudi), la Chiesa «si era data la missione di tenere insieme, pur adattandosi alle diverse epoche, le torri e i campanili d'Italia». L'istituzione religiosa ebbe dunque «la ventura di rimanere l'unica forza attiva nella Penisola che fosse riconducibile a una genealogia italiana... Finì con l'assumere perciò un ruolo di supplenza scopertamente politica ben al di fuori dei confini dei suoi domini temporali; in molte occasioni di difesa e di protezione locale - o almeno di velo - contro l'invadenza straniera». E, prosegue Viglione, «visto che la religione e la Chiesa cattoliche erano di fatto non solo l'anima dell'italianità, ma anche l'unico concreto elemento unificatore delle popolazioni preunitarie, sarebbe stato logico ritenere che proprio su tale elemento si sarebbe dovuto far leva per costruire un processo di unificazione nazionale e statuale di tali popolazioni». E invece...

Invece le cose andarono alla maniera per la quale Viglione riprende la definizione «Rivoluzione italiana». Nel senso che tra l'altro «l'unificazione avvenne non solo non rispettando, ma andando contro il diritto vigente dei vari legittimi Stati preunitari, che furono infatti conquistati con la violenza e con l'inganno». E una volta fatta l'Italia ad opera di élites minoritarie, si dovette procedere a «fare gli italiani» come disse Massimo d'Azeglio. Gli uomini del nostro Risorgimento, scriveva Adolfo Omodeo, «operarono essi per il popolo; si adattarono ad essere loro la nazione». È vero: da noi, come ha notato Ernesto Galli della Loggia (L'identità italiana, Il Mulino), si è fatta storia alla rovescia; prima si è costituito uno Stato, poi si è dovuto pensare a creare una nazione. E, per giunta, contro la Chiesa. L'Italia, ha scritto ancora Galli della Loggia, si trova ad essere «l'unico Paese d'Europa (e non solo dell'area cattolica) la cui unità nazionale e la cui liberazione dal dominio straniero siano avvenute in aperto, feroce contrasto con la propria Chiesa nazionale... L'incompatibilità fra patria e religione, fra Stato e Cristianesimo, è in un certo senso un elemento fondativo della nostra identità collettiva come Stato nazionale».

Ippolito Nievo richiamò la necessità di avvicinare il basso clero alla causa patriottica il che ha provocato, fin dal principio della nostra storia, problemi evidenti. Poco prima di morire, non ancora trentenne, nel misterioso naufragio del piroscafo «Ercole» il 4 marzo del 1861 (dopo aver partecipato all'impresa dei Mille), Ippolito Nievo scrisse alcune riflessioni sulla società italiana, un «frammento sulla rivoluzione nazionale», che contengono notazioni dalle quali si desume che i problemi connessi al tema trattato in questa sede erano già ben individuabili anche agli albori del nostro Stato unitario. «È tempo di dire la verità e di dirla intera», scriveva Nievo; «Sì! Questa inerte opposizione o questa muta indifferenza agli sforzi della nostra intelligenza per conquistare i diritti di libertà cova ed opera sordamente nelle nostre plebi. Se ne togliete le poche popolazioni industriali (che sono eccezioni in Italia), la grande maggioranza della nazione illetterata, il volgo campagnolo segue svogliato il progresso delle menti elevate. È più di peso che aiuto al rimorchio; e, lasciato appena, ricade contento nella propria quiete». Per cambiare la situazione, a detta di Nievo, sarebbe stato necessario conquistare i preti «funzionari indispensabili nella società attuale, soli rappresentanti della intelligenza» del volgo. Gli artefici dell'Unità avrebbero dovuto quantomeno rivolgersi al clero delle campagne e «tirarlo dalla loro per guerreggiare l'influenza vescovile e papalina».

Parole che dimostrano, anche in uno scrittore tutt'altro che clericale, una precoce consapevolezza dello stato preoccupantemente minoritario della «rivoluzione italiana».

Anno d'inizio di questa vicenda è il 1796, quando Napoleone entra in Italia (che non è ancora tale, mancano 65 anni alla proclamazione dello Stato unitario) ed esplode la prima delle guerre civili che caratterizzeranno la storia del nostro Paese.

Da una parte le repubbliche giacobine e democratiche nate sulla scia dell'invasione napoleonica, dall'altra le insorgenze controrivoluzionarie. Il cuore dell'autore batte, ad ogni evidenza, per le insorgenze. Viglione accusa il «giacobinismo» di aver introdotto nella Penisola «non solo lo spirito repubblicano, ma anche l'impronta laicista e anticattolica nonché la tendenza al totalitarismo», finendo per far venire alla luce «lo spirito antimoderno e tradizionalista di estesi ambienti del mondo cattolico». Gli italiani che affluirono nelle file dei rivoluzionari, divenendo giacobini, vengono definiti «collaborazionisti dell'invasore» (in effetti lo furono). Li si accusa di essere stati una esigua minoranza a fronte delle masse che si mobilitarono contro l'armata napoleonica (ed è vero che a contrastare qualche migliaio di «giacobini» scesero in campo trecentomila «insorgenti» lasciando sul terreno non meno di centomila morti). Ed è altresì innegabile che in particolare nel 1799, l'anno in cui la «rivoluzione napoletana» fu travolta sotto i colpi dell'Armata della Santa Fede del cardinale Ruffo, fu rovesciata la Repubblica Romana e i «Viva Maria» riconquistarono il Granducato di Toscana restituendolo ai Lorena, la rivolta degli insorgenti «assunse i caratteri di una grande insurrezione generale del popolo italiano contro l'invasore napoleonico e il giacobinismo». Tema trascurato per decenni, anche se Viglione dà atto all'Istituto Gramsci di aver pubblicato nel 1998 un numero monografico della rivista «Studi Storici» interamente dedicato alla questione, in cui - pur tra molte cautele - si riepilogano i fatti per come andarono realmente.

A Giuseppe Mazzini viene rimproverato l'«unitarismo accentratore», di essere stato il «grande ispiratore del totalitarismo italiano» e, riprendendo un giudizio di Sergio Romano, il «cinismo messianico» che lo indusse a (mal)congegnare una serie di complotti di cui, sempre secondo Romano, «troveremo tracce nella storia d'Italia fino ai giorni nostri». A Vincenzo Gioberti, che pure propose la soluzione neoguelfa - il Pontefice romano a guida di una confederazione degli Stati preunitari - che Viglione considera sarebbe stata la più adatta al nostro Paese, si rinfacciano pagine «di velenosissima critica contro l'odiata Compagnia di Gesù» e lo si accusa di aver ingannato lo stesso Pio IX.

Giovanni Maria Mastai Ferretti (1792-1878) divenne Papa nel 1846 con il nome di Pio IX.

Si riconosce nel libro che, prima ancora dell'impresa dei Mille, «una certa partecipazione popolare» si ebbe nella prima guerra di indipendenza sia a Milano nelle Cinque giornate, sia nel volontarismo contro l'Austria. Ma la si attribuisce al consenso che papa Mastai, nei primi due anni di pontificato (1846-48), manifestò alla causa risorgimentale. In seguito, dal momento in cui Pio IX ritirò le truppe pontificie dalla guerra contro l'Austria e andò a monte il progetto neoguelfo, dal quale «sarebbe nata un'Italia confederativa cattolica e monarchica, decentrata e tradizionalista che avrebbe senz'altro riscosso il consenso massiccio delle popolazioni italiane legate ai loro legittimi sovrani», da quel momento tutto andò per il peggio. In questo frangente, scrive l'autore, si produce la «leggenda nera» che descrive gli Stati italiani preunitari come delle mostruosità intollerabili.

Viglione contesta questa descrizione: dà atto a Giuseppe Galasso e alla sua scuola di aver «iniziato a rendere giustizia alla realtà civile del Meridione sotto il Vicereame spagnolo, specie per quel che riguarda il XVII secolo». Sostiene che, con l'ascesa al trono di Napoli e Palermo, nel 1734, di Carlo di Borbone iniziò una stagione di riformismo illuminato contrassegnata dai nomi di Giannone, Genovesi, Filangieri e Pagano. Vede un degno successore di Carlo in Ferdinando IV, che poi prese il nome di Ferdinando I (1759-1825). Loda anche la modernizzazione dello Stato promossa da Ferdinando II (1830-1859). E riconosce allo studioso Angelo Antonio Spagnoletti, di scuola storiografica diversa dalla sua, di aver scritto nella Storia del Regno delle Due Sicilie (Il Mulino) cose molto sensate.

Viglione enfatizza il ruolo avuto dall'Inghilterra protestante (e sottostima quello della Francia cattolica) nell'aiuto dato a Cavour al momento decisivo, tra il 1859 e il 1860, della costruzione del nostro Stato unitario. È vero che nella prima metà dell'Ottocento Londra offrì ospitalità a numerosi cospiratori, primo tra tutti Mazzini. È vero che Palmerston, Russel e Gladstone (il quale in una celebre lettera a Lord Aberdeen il 17 luglio del 1851 si spinse a definire il Regno delle Due Sicilie «la negazione di Dio») diedero una mano alla causa italiana. È vero che fu lo stesso Garibaldi a ringraziare, nel 1864 al Crystal Place, gli inglesi per l'aiuto offerto all'impresa dei Mille. È vero che quando i piemontesi nel 1860 invasero lo Stato pontificio, l'unico Paese che lasciò il proprio ambasciatore a Torino fu la Gran Bretagna e a Londra ci fu chi paragonò Vittorio Emanuele II a Guglielmo d'Orange. Ma che tutto ciò facesse capo a un disegno di «protestantizzazione dell'Italia» è tutt'altro che dimostrato. Gli inglesi, tra l'altro, furono i primi a segnalare quel che non andava in Italia negli anni successivi all'unificazione. Nel 1863 - è ben raccontato nel libro La Rivoluzione italiana di Patrick Keyes O'Clery, pubblicato anch'esso da Ares - il console inglese a Napoli, Bonham, denunciò le condizioni delle carceri partenopee ancor più atroci dopo l'arrivo dei piemontesi. E, dopo un dibattito parlamentare, l'Inghilterra spedì nell'Italia del Sud Lord Seymour e Sir Winston Barron che confermarono i termini della denuncia. In quello stesso anno, sempre nel Parlamento inglese, Disraeli disse: «Desidero sapere in base a quale principio ci occupiamo delle condizioni della Polonia e non ci è permesso di discutere su quelle del Meridione italiano. È vero che in un Paese gli insorti sono chiamati briganti e nell'altro patrioti, ma, al di là di ciò, non ho appreso da questo dibattito nessun'altra differenza». E, quando nel 1867 il generale pontificio Kanzler entrò a Monterotondo, dopo la battaglia di Mentana e la sconfitta di Garibaldi, un giornale di Londra registrò che gli abitanti lo avevano accolto come «un liberatore» anche perché «erano stati derubati di tutto dai garibaldini e le offese fatte alle loro donne li avevano particolarmente esasperati». Ugualmente sovradimensionato nel libro è il ruolo che nel Risorgimento ebbero i protestanti. Ruolo che pure ci fu e che è stato efficacemente descritto da Giorgio Spini. Così come esagerata appare la rappresentazione degli influssi sul Risorgimento (anche questi, certo, ben presenti) della massoneria.

Particolarmente energico è, invece, il paragrafo del libro dedicato alla farsa dei plebisciti che, con percentuali del 98 per cento, consacrarono l'italianità dei territori annessi. Viglione mette in rilievo come il voto che contestualmente fece diventare francesi Nizza e la Savoia ebbe le stesse caratteristiche. In Savoia i favorevoli all'annessione furono 130.533 contro 235, nonostante una petizione che avversava l'annessione della Savoia stessa alla Francia avesse raccolto ben 13 mila firme.

Efficace è altresì la parte che descrive la conquista del Sud, l'aiuto dato a tale conquista dalla malavita organizzata, la corruzione che si diffuse negli anni immediatamente successivi all'unità, la brutalità della repressione del «brigantaggio» ad opera del generale Cialdini: il computo dei morti non offre cifre sicure e definitive; è certo, però, che il loro ammontare fu superiore, e di molto, a quello dei caduti in tutti, proprio tutti, i moti e le guerre risorgimentali dal 1820 al 1870. E dire che tutto era chiaro già da allora come si desume dalla denuncia al Parlamento italiano (novembre 1862) di Giuseppe Ferrari: «Potete chiamarli briganti, ma combattono sotto la loro bandiera nazionale; potete chiamarli briganti ma i padri di questi briganti hanno riportato per due volte i Borboni sul trono di Napoli... È possibile, come il governo vuol far credere che millecinquecento uomini comandati da due o tre vagabondi possano tenere testa a un intero regno, sorretto da un esercito di centoventimila regolari? Perché questi millecinquecento devono essere semidei, eroi! Ho visto una città di cinquemila abitanti (Pontelandolfo, ndr) completamente distrutta! Da chi? Non dai briganti».

Altrettanto forte è la parte del libro dedicata alla «guerra legislativa» contro la Chiesa. Sono cose abbastanza conosciute (se ne è molto occupata negli ultimi anni Angela Pellicciari) ma fa una certa impressione ripercorrere la lunga storia di leggi d'esproprio, istituti di assistenza soppressi, ordini religiosi aboliti, seminari, conventi, monasteri chiusi da un giorno all'altro, preti, vescovi e cardinali costretti all'esilio o messi in carcere. La gazzarra nel luglio del 1881 per gettare nel Tevere la salma («la carogna», puntualizzò il giornale repubblicano «La Lega della Democrazia») di Pio IX appena defunto. La destituzione del sindaco di Roma Leopoldo Torlonia, che il 30 dicembre del 1887 era andato in Vaticano a presentare gli auguri della cittadinanza a Leone XIII.

Il problema del rapporto tra Chiesa cattolica e moto nazionale italiano venne posto da Vincenzo Gioberti (nella foto) con la proposta di creare nella penisola una confederazione presieduta dal Pontefice Ancora da approfondire il rapporto tra la storia del Risorgimento e quella del fascismo su cui pure Emilio Gentile (nei confronti del quale Viglione ha parole di grande elogio) ha dedicato pagine molto acute ne La grande Italia. Ascesa e declino del mito della nazione nel XX secolo (Mondadori). Viglione scrive di non voler affermare che la dittatura fascista sia «l'inevitabile conseguenza del Risorgimento, anche perché il determinismo non appartiene alla nostra concezione storica e religiosa». Ma, aggiunge, «certamente non è più possibile continuare a ritenere che il fascismo sia stato qualcosa di estraneo - o addirittura di opposto - al Risorgimento». E sono pagine destinate a far discutere...

Corriere della Sera, 8 marzo 2011