Diventa socio

Sostieni la nostra attivitą

Contatti

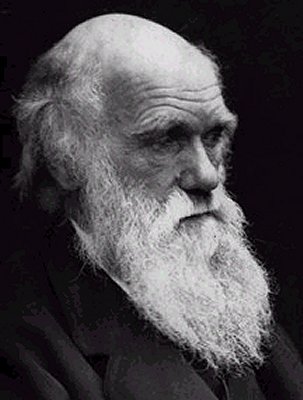

Per l’anniversario di Darwin lo Uaar (Unione atei e agnostici razionalisti) ha organizzato incontri in tutta Italia. Avrei dovuto partecipare anch’io, ad uno di essi, a Milano, ma purtroppo mi è risultato impossibile. Mi dispiace, avrei detto alcune cose che mi sembrano importanti. Premettendo, anzitutto, che Darwin è meglio non venga arruolato da nessuno. Coloro che lo hanno fatto, in passato, per darsi un’aura di scientificità, non gli hanno reso un grande servizio. Penso all’entusiasmo per il darwinismo di Galton, fondatore dell’eugenetica; o a quello di Marx, di Stalin e di Lenin, che videro nell’evoluzionismo la conferma del loro materialismo; a quello dei social-darwinisti e dei biologi guerrafondai di primo Novecento, soprattutto in Germania; a quello di Benito Mussolini che a Trento, nel 1908, in occasione dell’inaugurazione di una statua al darwinista Canestrini, rivendicava la scientificità dell’ateismo in nome, appunto, del naturalista inglese… E’ anche a causa di queste appropriazioni, non poco ideologiche, delle ipotesi scientifiche darwiniane, che ancora oggi la discussione è spesso più ingarbugliata del previsto.

Fatta questa breve premessa, avrei voluto sostenere quello che mi sembra un concetto innegabile: nonostante il tentativo insistente e forzato di alcuni darwinisti di stabilire una continuità netta, totale, assoluta, tra l’animale e l’uomo, continuità del resto suggerita da Darwin stesso ne L’origine dell’uomo, non vi sono ancor oggi prove di tutto ciò. Anzi, quello che sappiamo ci indica una evidente discontinuità. Per l’uomo contemporaneo, come pure per Sir Alfred Wallace, colui che insieme a Darwin illustrò per primo al mondo la moderna teoria evolutiva, rimangono ancora inspiegate la pelle glabra, l’andatura bipede, la stazione eretta e la volumetria del cervello: tutte caratteristiche proprie dell’uomo e non dei primati, per giustificare le quali gli evoluzionisti hanno portato svariate argomentazioni, sempre divergenti e contrastanti tra loro. Ma, soprattutto, rimane a tutt’oggi innegabile l’esistenza di un salto ontologico incolmabile tra l’animale e l’animale-uomo. Questo perché, se da una parte è dimostrabile ed evidente che molte caratteristiche animali sono presenti nell’uomo, come del resto si è sempre pensato anche prima di Darwin, dall’altra è ugualmente chiaro che una serie di facoltà sono invece peculiari e distintive dell’uomo e solo di lui: il pensiero, l’idea di Dio, il linguaggio, il senso morale, la libertà, l’altruismo…tutte facoltà non comprensibili alla luce della pura evoluzione, che lo scienziato ateo Edoardo Boncinelli ha catalogato abilmente come “incidenti congelati”, o come “lacune darwiniane” (altri parlano di fortunati “scherzi” evolutivi), cioè come avvenimenti fortuiti, casuali, che non sappiamo spiegare, e che pure esistono. Catalogazione, lo si comprende facilmente, che nasconde, dietro formule brillanti, ma vuote, la verità e cioè l’irriducibilità dell’anima umana a meccanismi puramente materiali ed evolutivi, tanto più se casuali.

Proprio tra gli oratori invitati dallo Uaar, per il Darwin day di Ancona, vi è il biologo evolutivo Vincenzo Caputo, dell’istituto di Biologia e Genetica dell’università Politecnica delle Marche, che si considera certamente un grande estimatore di Darwin, e con cui ho avuto modo spesso di discutere via email. Ebbene, Caputo è autore di un breve saggio “Mente e coscienza negli animali: un excursus etologico”, in cui si prendono le distanze dalle forzature di quegli etologi che tentano di equiparare ogni capacità umana con una analoga facoltà animale, finendo appunto per identificare animali ed uomini, e, a seguire, diritti animali e diritti umani. Il leit motiv di questi etologi darwinisti è che ogni differenza tra animali e uomini sia solo quantitativa, e cioè colmabile, e non qualitativa. Eppure, scrive Caputo, “non occorre riflettere a lungo per riconoscere la differenza qualitativa essenziale tra il padroneggiare le pratiche del calcolo differenziale o la trigonometria, da una parte, e il saper apprezzare la differenza tra due muchi di caramelle (come sanno fare determinate bestie, ndr), dall’altra”. Analizzando le differenze tra il linguaggio animale e quello umano, Caputo, riprendendo un celebre linguista, scrive che proprio la parola rappresenta ancora oggi “il nostro Rubicone che nessuna scimmia potrà attraversare”. Infatti, “nonostante un filone di ricerca etologica intrapreso fin dai primi del Novecento, a tutt’oggi non sono stati scoperti chiari equivalenti del linguaggio umano (cfr. Deacon, 1992, 2000)”. “Anche il tentativo-continua Caputo- di insegnare a primati superiori linguaggi simbolici semplificati (sia il linguaggio americano dei segni, sia l’uso di lessigrammi) ha evidenziato le difficoltà di apprendimento apparentemente insuperabili nel passaggio dalle associazioni condizionate a quelle simboliche (Deacon, 2001). In effetti, l’insegnamento del linguaggio dei segni agli scimpanzé sembrava inizialmente indicare una notevole competenza linguistica di questi primati. Tuttavia, verifiche successive basate sull’esame al rallentatore di filmati eseguiti durante le sessioni di addestramento, rivelavano che la maggior parte dei segni formulati dalla scimmia erano suggeriti inconsciamente dai suoi stessi insegnanti e che l’animale non faceva altro che imitarli nell’intento di ottenere un premio. Altrettanto controversi sono risultati i test in cui si insegnava a degli scimpanzé a disporre dei lessigrammi secondo un ordine prescritto, in modo da formare “frasi” e ottenere premi: gli scimpanzé impararono tutti a maneggiare una certa quantità di simboli, svelando un’impressionante capacità cognitiva. Ma rimane tutt’altro che chiaro se in qualcuno di questi casi di uso dei simboli ci fosse una reale comprensione dei simboli stessi. Ed è proprio “la differenza fondamentale fra l’usare i simboli e il comprenderli a costituire la discontinuità fra gli animali e gli umani, e ciò che porta alla manifesta ed enorme distanza fra le richieste automatiche delle scimmie addestrate al linguaggio e ai voli concettuali degli umani” (Budiansky, 2007). In definitiva, la diversità fra comunicazione umana e animale emersa dagli studi etologici rende difficile tracciare le origini evolutive delle parole facendole risalire a un precursore animale. La maggioranza degli autori sembra invece ipotizzare che il linguaggio si sia originato dopo il distacco della diramazione ominide dagli altri primati (Hauser, 2002; Mithen, 2007) e che costituisca un istinto, una dotazione specie specifica innata che sarebbe rintracciabile soltanto nell’uomo (cfr. Pinker, 2007)…”.

Concludendo il suo studio il professor Caputo attribuisce a Dawin il merito di averci lasciato “la consapevolezza che noi umani siamo inestricabilmente (= filogeneticamente) legati agli altri animali. Questo dato scientifico ci rende “meno soli” nell’universo, anche se la nostra peculiarità cognitiva esalta innegabilmente la distinzione di Homo sapiens entro il mondo animale. Una variante del dualismo cartesiano sembra perciò resistere (umano vs animale), malgrado le ingegnose indagini di quegli etologi e psicologi evolutivi che tentano di colmare l’abisso cognitivo che ci separa dagli altri animali. Pinker (2007) ha giustamente fatto rilevare che gli sforzi di questi ricercatori…sono destinati a uno scontato fallimento. L’altra eredità darwiniana che ha profondamente inciso sulla nostra visione della natura è il “gradualismo”, cioè l’idea secondo la quale l’evoluzione si verificherebbe secondo un costante e continuo passaggio tra forme di vita impercettibilmente diverse: per Darwin infatti le specie non esistono, se non come costrutti metafisici della mente umana. In realtà, le ricerche svolte nel corso del Novecento hanno chiaramente dimostrato che le specie sono “prodotti” reali della natura e il meccanismo che le crea è la cladogenesi o speciazione, che Darwin non aveva pienamente compreso (cfr. Mayr, 1990). Ed è proprio la speciazione che, generando in perpetuo discontinuità fra gli organismi, tende a saturare quelle opportunità ecologiche che il divenire del Pianeta offre costantemente alla vita. Se il cambiamento evolutivo si verificasse, come Darwin pensava, esclusivamente secondo la modalità del gradualismo filetico, che può solo modificare una stessa linea di discendenza, la vita prima o poi perirebbe sotto i colpi spietati dell’estinzione. Questa visione gradualistica del processo evolutivo, enfatizzando la continuità uomo-animale (cfr. Rachels, 1996), ha inoltre fornito all’attuale movimento animalista un potente argomento a favore dei “diritti animali”. I più accesi sostenitori della filosofia animalista hanno addirittura introdotto il termine “specismo” per stigmatizzare la discriminazione nei confronti dei “non-umani”, sottolineando che questa attitudine discriminatoria è simile al razzismo e al sessismo (cfr. Rachels, 1996). Secondo uno dei massimi esponenti del movimento di “liberazione animale”, così come il razzista attribuisce maggior peso agli interessi della sua etnia e il sessista a quella del suo sesso, “lo specista permette che gli interessi della sua specie prevalgano su interessi superiori di membri di altre specie” (Singer, 2003). L’animalismo più avanzato si è poi dedicato al cosiddetto “Progetto Grande Scimmia”, esposto in un libro che esordisce col seguente proclama “Noi chiediamo che la comunità degli eguali sia estesa a includere tutti i grandi antropoidi: esseri umani, scimpanzè, gorilla e oranghi” (citato in Castignone, 1997; cfr. anche Marks, 2003). Non c’è chi non veda in questo vero e proprio fanatismo zoofilo la forma più estrema di antropomorfismo. Attribuendo infatti diritti agli animali ed elevandoli di conseguenza a membri della comunità morale, li vincoleremmo a obblighi che non possono né comprendere né tantomeno ottemperare. Perseverando in questa assurda pretesa, si arriverebbe al paradosso per cui una volpe dovrebbe rispettare il diritto alla vita del pollo e intere specie sarebbero condannate ipso facto all’estinzione in quanto creature istintivamente criminali (Scruton, 2007, 2008)!”. “In realtà- conclude Caputo- pur nella piena consapevolezza del vincolo filogenetico che ci unisce agli altri animali, mi sembra pura cecità ideologica non voler vedere le incommensurabili differenze cognitive che ci separano da essi, come lucidamente sostenuto dal più grande biologo evolutivo del Novecento, Ernst Mayr (1904-2005): “L’ondata di sgomento per la “detronizzazione” dell’uomo non si è ancora placata. Privare l’uomo della sua condizione di privilegio, come imponeva la teoria della discendenza comune, fu il primo effetto della rivoluzione darwiniana, ma, non diversamente da altre rivoluzioni, anch’essa finì con l’andare troppo oltre, come dimostra l’affermazione fatta da alcuni estremisti, secondo cui l’uomo non è “niente altro” che un animale. Ciò naturalmente non è vero; certamente, da un punto di vista zoologico, l’uomo è un animale, ma un animale unico, che differisce da tutti gli altri per così tanti aspetti fondamentali da giustificare una scienza separata specificamente dedita al suo studio. Fermo restando questo punto, non si deve dimenticare in quanti modi, spesso insospettati, l’uomo riveli la sua ascendenza. Nel contempo l’unicità dell’uomo giustifica in qualche misura un sistema di valori riferito all’uomo e a un’etica antropocentrica. In questo senso una forma profondamente modificata di antropocentrismo continua a essere legittima” (Mayr, 1990, pag. 384)”.

L’ “unicità dell’uomo”, “un’etica antropocentrica”: questo è quello che un credente difende senza possibilità di arretrare, e che “il più grande biologo evolutivo del Novecento” riconosce! Perché è solo questa unicità che giustifica la specificità dell’uomo, lo salva dal non senso, e che determina quella dignità che gli ha permesso di dominare la natura, creando la scienza, di alzare gli occhi al cielo, di interrogarsi sul senso dell’esistenza, di costruire, in ogni tempo necropoli e sepolcri, nella convinzione che solo le bestie sono destinate a divenire per sempre polvere e terra. Nessun darwinismo, per quanto ideologico e agguerrito, potrà mai scalfire questa verità, autoevidente da quando l’uomo esiste; autoevidente, potremmo dire, come il concetto per cui l’uomo comprende in sé la natura animale, mentre l’animale, al contrario, non possiede le facoltà tipicamente umane, perchè il più contiene il meno e non viceversa. Alla luce di queste considerazioni, anche l’espressione di Mayer, secondo cui il darwinismo avrebbe “detronizzato” l’uomo, è solo un tributo ad un certo darwinismo ideologico, a forzature filosofiche, negate subito dopo, con l’affermazione, appunto, della unicità dell’uomo.

Bastava già Aristotele, senza bisogno di Darwin, per dirci, dal punto di vista filosofico, che l’uomo è anche animale; bastava la narrazione del Genesi, con la terra vivificata dal soffio di Dio creatore a renderci consapevoli della nostra natura anche mortale. Anche, appunto…ma non solo. Nè Copernico, come si usa spesso dire, alterando il suo pensiero, né Marx, né Darwin, né Freud, hanno dunque in alcun modo “detronizzato” l’uomo, se non nella lettura ideologica di chi vuole cancellare la sua dignità, la sua anima, per negare, al contempo, Dio e i valori. (Il Foglio, 12 2/2009)